现代商业规模日益攀升,上下游结算涉及繁琐的对账等流程,企业间因账期问题摩擦不断。在这种情况下,分账系统应运而生,其能高效结算,并且通过银行托管资金专款专用,保障资金安全。此外,利用多级银行虚拟账户支持公对私转账,既满足了合规要求,又不受支付额度的限制,具备高度灵活性。这些特点使分账系统成为了各类平台,包括灵活用工、电商、直播社交、供应链以及游戏平台等的理想选择。

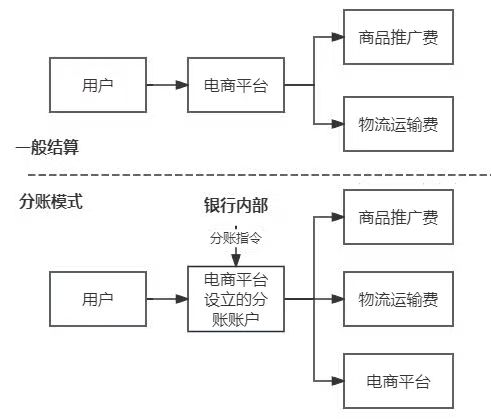

分账模式下,在资金进入主体企业账户前,依照预先确定之规则实现资金自动分配,简化了复杂供应链中各方结算程序,也削减了因频繁对账及多步骤转账引起的管理成本。具体而言,分账平台将传统的一对一直线型资金流变更为一对多的分叉型资金流,将资金结算步骤提前,通过第三方平台和提前设立的规则简化资金结算的流程。以电商平台为例,其结算路径如下:

但分账系统在助力平台企业发展时也被部分有心之人利用成为转移收入逃避纳税义务的工具。例如,将分账账户设为企业的关联公司或者个人私帐户,把原本应当进入公账的款项剥离,达到隐匿收入的目的。而分账公司可能为“即用即抛”的个体户或个人独贷资企,尽管对收到的款项有纳税义务,但收款后即注销并不申报纳税,税务对大量个体户的追查有一定难度,从而达成偷税漏税的目的。这情况下,平台企业主动将应当归属于自身的收入剥离,并故意隐瞒不报收入,属于典型的偷税漏税行为,此时税务机关要求平台企业按全部收入补交税款、滞纳金并处以罚款合情合理。但另一些情况下,尽管监管账户属于平台企业,但是账户收取的全部款项并非全部归属于平台,这种情况下要求平台企业对全部收取的款项承担纳税义务是否合理呢?

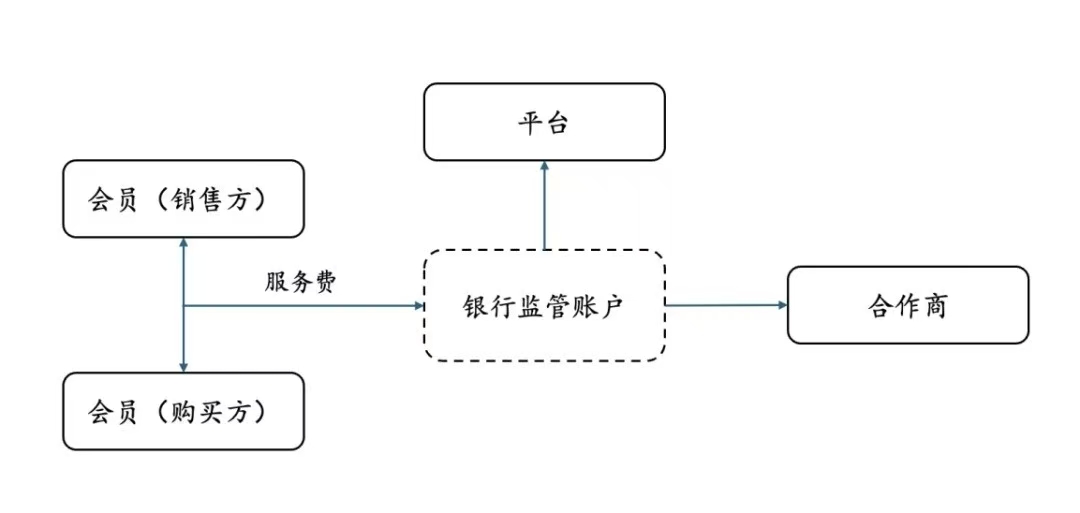

该大宗商品交易平台在设立初期,为了拓展市场,引进平台会员(也就是货物的购买方、销售方)参与货物买卖、交割,于是与一批合作商达成了推广合作协议。根据协议约定,如果平台会员是通过合作商引入到平台上并且完成了交易则平台在抽取会员交易的1.5%平台服务费中,划拨约7成的服务费给该合作商,平台自己留存3成。不同的合作商享有不同的提成比例。

为了减少争议,方便资金结算,平台在银行设立了监管账户并签订分账协议,约定平台会员支付的服务费先进入交易平台的监管账户,在每个交易日关闭交易系统后,银行自动根据交易记录结算,将合作商应当取得的服务费自动结算给该合作商。

交易完成后,该交易平台认为,根据银行监管账户的协议,进入银行监管账户的资金并不是平台所有的,也无法被平台控制和使用,而是每日直接结算给合作方。因此,交易平台仅按照实际收取的平台服务费缴纳了增值税。

后税务机关在检查中认为,交易平台既然以自己名义全额收取了平台服务费,应当对全部收取的服务费计算缴纳增值税,因此要求平台补缴巨额增值税。

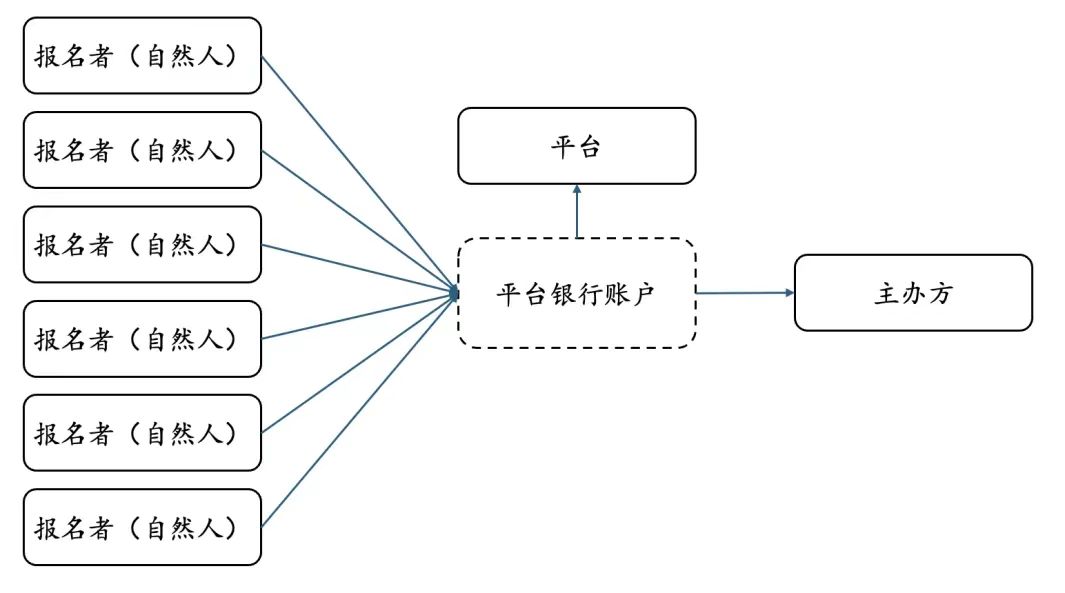

无独有偶,类似的情况也发生在其他平台。某赛事活动组织平台负责承办了体育赛事,为方便结算,平台在银行设立了一个监管账户用以收取自然人参赛者的报名费,在扣除费用后全部支付给体育赛事的主办方。由于服务的购买方是自然人,极少需要发票,因此也就极少开票,,平台方仅就服务费进行申报。而主办方通常对场比赛注册一家个体户或个人独资企业,比赛结束后就注销,也不申报收入。但平台是长久经营的,偷漏税的风险也就积月累税务到平台身上,最终税务机关要求赛事平台以其账户中收到的全部金额为税基补缴税费。